长河老师介绍:

PeopleCert官方评选“优秀授课讲师”

PeopleCert授权 ITIL大师级课程认证讲师

PeopleCert授权数字化战略专家级课程认证讲师

EXIN授权DevOps专家级课程认证讲师

前华为云计算架构师、前HP高级咨询顾问

出版著作:《ITIL 4服务管理认证考试指南》、 《开源IT运维管理软件 - iTop实施指南》

出版译作:《DevOps最佳实践》

具20多年IT咨询和管理从业经验,曾为招行、建行、中信证券、中国移动、中国电信、中交集团、广州地铁、上海地铁、北汽、广汽、兖矿等组织提供ITIL咨询、内训或ITSM工具落地实施服务

ITIL(Information Technology Infrastructure Library):即信息技术基础构架库,一 套被广泛承认的用于有效IT服务管理的实践准则。由英国商务部OGC负责管理,旨在为解决“IT服务质量不佳”的问题,逐步提出和完善的一整套对IT 服务的质量进行评估的方法体系。ITIL目前正被广泛应用,许多著名的跨国公司如IBM、Microsoft等都是ITIL的积极实践者,ITIL对于将 IT流程标准化且与商业同步、提升处理效率上,有相当大的帮助。

◆ ITIL 4 Foundation课程简介

本课程以CIO/IT经理/信息主管、IT项目经理/咨询顾问、企业IT运维人员、系统集成商技术支持人员、IT 服务外包公司技术人员为主要学习对象,促进学员了解ITIL 4的精髓思想,帮助学员和企业不断提升其IT管理实践。

ITIL 4 更符合实际工作场景,对于日常工作更有指导意义,对于今后职业发展带来新的契机。相比之前版本,ITIL 4的五大进化:

- 更加强调业务价值

- 推出了SVS,SVC全新框架,符合当前数字化转型的大趋势和方向

- 改流程为实践,将流程、技术、人员、和合作伙伴整合为同一概念,不再割裂的看

- 待IT服务管理要素

- 将服务生命周期分阶段改为服务价值链贯穿

- 与敏捷、精益、DevOps、云计算、大数据最新技术和管理思想有了结合和融合

◆ 课程目标及收益

三十多年来,ITIL被全球数以千计的组织使用,被全球公认为IT服务管理的最佳实践标准。ITIL 4,为组织带来:

- 使IT服务与业务优先级保持一致,以实现战略目标

- 提高服务组合的价值,同时降低成本和风险

- 提高IT员工的岗位胜任力、工作能力和生产力,更好地利用员工的技能和经验

- 提高用户和客户对IT的满意度以及最终用户感知和品牌形象框架集成。

- ITIL 4提供了一个整体的端到端视图,与精益IT,敏捷和DevOps等新工作模式进行整合。

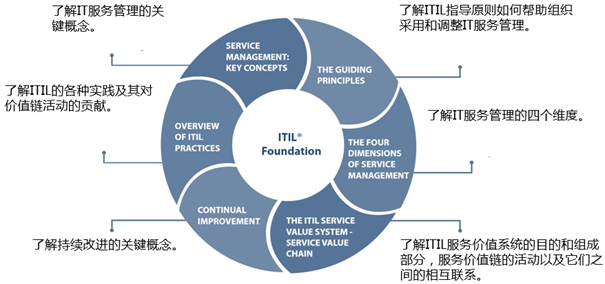

对于参加认证培训的学员,你可以了解和获得以下收益:

◆ 课程对象

- 信息中心主任、CIO、IT运维经理、数据中心经理

- IT运维人员、IT 项目经理、软件/系统开发主管

- IT/业务经理资深IT人员、IT支持服务主管

- IT客户服务人员、Helpdesk经理

- IT咨询顾问、IT 服务管理工具实施核心人员

◆ 课程大纲

为期2天的课程将为学习者提供了关于ITIL 4核心概念的广泛介绍。借助ITIL 4的概念、术语、小组讨论、基于案例的互动以及课程中包含的例子,您将从认证的培训课程中获得ITIL 4的官方认证。本课程旨在让学习者更广泛地了解ITIL 4的原则,并向他们展示如何在ITIL 4指导下作为一个整体改进他们和组织的工作。该课程将激励您作为变革先锋,分享和使用您所学到知识,并继续学习,来领导和指导其他人。本课程时长共两天,详细安排:

第1天

基于预习内容的ITIL 4的介绍和回顾

服务管理的基本概念

- 价值和组织

- 产品和服务

- 服务关系

- 成本&风险、功用&功效

课间休息

服务管理的四个维度

午餐

ITIL的服务价值系统-第一部分 服务价值系统

课间休息

ITIL的服务价值系统-第二部分 服务价值链

课间休息

ITIL的服务价值系统-第三部分 指导原则

问题解答/知识回顾/课后作业

第2天

第一天内容回顾

ITIL管理实践-第一部分 总体管理实践

课间休息

ITIL管理实践-第二部分 服务管理实践

午餐

ITIL管理实践-第三部分 服务管理实践

课间休息

ITIL管理实践-第四部分 服务管理实践

课间休息

ITIL管理实践-第五部分 技术管理实践

问题解答/知识回顾

考试

◆ 培训机构—深圳艾拓先锋企业管理咨询有限公司

◆ 课程费用

培训和考试费用:(包括培训费、考试费、电子版证书、教材费),老学员推荐或是两人以上报名有更多福利。